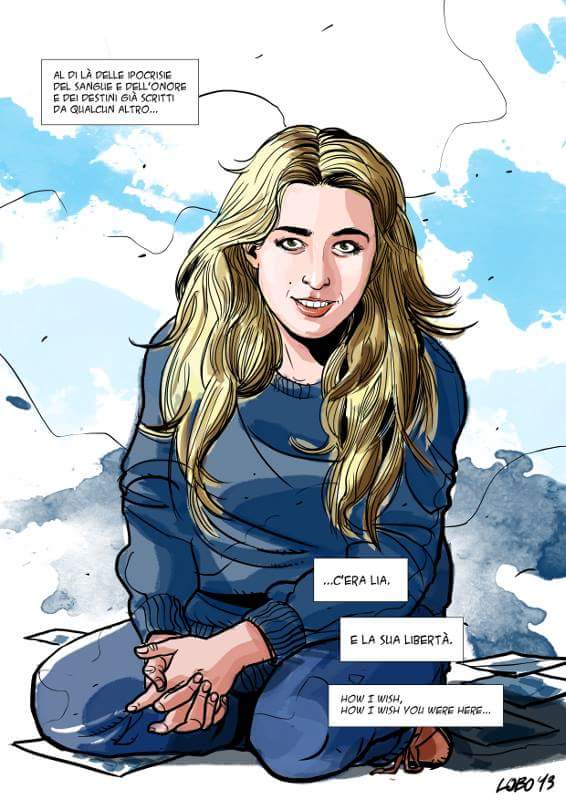

E ra al posto sbagliato nel momento sbagliato. Sì disse fosse morta così, Lia Pipitone. Cinque colpi di pistola sparati dentro una sanitaria avevano assicurato ai rapinatori un pugno di soldi, 250 mila lire. Era il 23 settembre del 1983 e quella donna colpita con precisione chirurgica venne archiviata come l’ennesima morte di una Palermo violenta in cui le reali ragioni della lunga scia di sangue facevano a pugni con la cronaca dei fatti. La vita di Lia racconta di una giovane donna che amava troppo la libertà e che provò a ribellarsi in ogni modo alle convenzioni e alle leggi tacite che regolano i rapporti, i comportamenti e le relazioni, all’interno delle famiglie mafiose. Eppure ancora oggi non è riconosciuta “vittima di mafia” sebbene la Procura abbia riaperto l’inchiesta sull’omicidio. A quel padre padrone, Antonino Pipitone, uomo d’onore del quartiere dell’Acquasanta, che viveva come un umiliante disonore il suo desiderio di vita, Lia si oppose nel modo più semplice, continuando a vivere e scegliere in modo indipendente, seguendo la strada di un amore che l’aveva resa mamma a 20 anni, e quindi donna, decisa e determinata a costruire il proprio futuro lontana dalla propria famiglia, studiando, scommettendo sulle possibilità che la vita le poneva davanti. Sogni evidentemente troppo scomodi per i vertici di Cosa nostra che decisero di inscenare una messinscena per fermare la giovane.

ra al posto sbagliato nel momento sbagliato. Sì disse fosse morta così, Lia Pipitone. Cinque colpi di pistola sparati dentro una sanitaria avevano assicurato ai rapinatori un pugno di soldi, 250 mila lire. Era il 23 settembre del 1983 e quella donna colpita con precisione chirurgica venne archiviata come l’ennesima morte di una Palermo violenta in cui le reali ragioni della lunga scia di sangue facevano a pugni con la cronaca dei fatti. La vita di Lia racconta di una giovane donna che amava troppo la libertà e che provò a ribellarsi in ogni modo alle convenzioni e alle leggi tacite che regolano i rapporti, i comportamenti e le relazioni, all’interno delle famiglie mafiose. Eppure ancora oggi non è riconosciuta “vittima di mafia” sebbene la Procura abbia riaperto l’inchiesta sull’omicidio. A quel padre padrone, Antonino Pipitone, uomo d’onore del quartiere dell’Acquasanta, che viveva come un umiliante disonore il suo desiderio di vita, Lia si oppose nel modo più semplice, continuando a vivere e scegliere in modo indipendente, seguendo la strada di un amore che l’aveva resa mamma a 20 anni, e quindi donna, decisa e determinata a costruire il proprio futuro lontana dalla propria famiglia, studiando, scommettendo sulle possibilità che la vita le poneva davanti. Sogni evidentemente troppo scomodi per i vertici di Cosa nostra che decisero di inscenare una messinscena per fermare la giovane.

“La storia di Lia ci ha ricordato quella di decine di altre donne che negli anni si sono avvicinate all’associazione in cerca di un consiglio, un aiuto, un orecchio che ascoltasse”. A parlare è Adriana Argento, della Millecolori onlus, associazion e attiva dal 2005 nel quartiere Montepellegrino e che da sempre si occupa di prevenire e gestire situazioni di disagio sociale, di devianza, di esclusione espresse dal mondo giovanile e adulto, attivando percorsi di inclusione. Da qualche giorno l’Associazione ha inaugurato all’interno di un bene espropriato alla mafia, un nuovo centro antiviolenza che porta il nome di Lia Pipitone.

e attiva dal 2005 nel quartiere Montepellegrino e che da sempre si occupa di prevenire e gestire situazioni di disagio sociale, di devianza, di esclusione espresse dal mondo giovanile e adulto, attivando percorsi di inclusione. Da qualche giorno l’Associazione ha inaugurato all’interno di un bene espropriato alla mafia, un nuovo centro antiviolenza che porta il nome di Lia Pipitone.

“In origine la struttura che ci era stata assegnata doveva essere una ludoteca o uno spazio di ascolto per il quartiere ma leggendo “Se muoio sopravvivimi”, la storia di Lia nel libro scritto a due mani dal figlio, Alessio Cordari (che all’epoca dell’omicidio aveva soli 4 anni) e dal giornalista Salvo Palazzolo, siamo stati rapiti dalla storia questa ragazza innamorata della vita, dell’arte, della poesia ma schiava di una cultura di stampo mafioso, e che per poter essere libera aveva dovuto scappare. Scelte simili a quelle di tante donne che in questi quartieri sono vittime di “padroni”“. Nasce così l’idea di dare a quel luogo il giusto riscatto e di intitolarlo simbolicamente alla vittima dell’atroce violenza dettata da uomini delle cosche mafiose.

Un impegno, quello dell’Associazione Millecolori, che comincia dodici anni fa, quando i volontari erano attivi nel quartiere con laboratori per bambini che finivano per essere strumento di ascolto anche per le mamme. “Ci occupavamo di contrastare la dispersione scolastica o fenomeni di bullismo ma fatti del genere altro non erano che la punta dell’iceberg di famiglie problematiche – racconta Adriana – I consigli e le richieste che avevano a che fare con la violenza di genere presero il sopravvento su qualunque cosa e diventammo così nel quartiere un punto di riferimento”.

Molte di loro tendono a giustificare i loro padri o i loro mariti perché in quella relazione “malata” ci credono fortemente. Le minacce e le violenze eseguite “per troppo amore” sono tratti distintivi di una relazione distorta ma che è pur sempre una relazione. Ecco perché è così difficile convincere a ribellarsi una donna vittima, anche quando è consapevole di essere regolarmente picchiata. Quella donna si sente comunque parte di una relazione dove però uno è più forte e l’altro più debole. Anche durante le fasi di formazione di noi operatori della violenza di genere, abbiamo capito quanto fosse importante la nostra idea di “relazione” e quanto potesse essere condizionata dal nostro personale vissuto emotivo. Quando ascolti qualcuno, e pretendi di aiutarlo, quello che sei tu emerge prepotentemente all’interno del dialogo con gli altri. Emergono i conflitti personali e i problemi irrisolti. Devi fare un grande lavoro con te stessa prima di poter aiutare gli altri, perché nel dialogo con una donna che ti racconta la sua esperienza rischi di essere trascinata da un ricordo represso, da violenze subite che hai inconsciamente rimosso o che nemmeno pensavi fossero violenze.

Solo le donne possono aiutare le donne?

Occorre intanto premettere che non sono sole le donne ad essere vittime. Può sorprendere ma, quando eravamo attivi come sportello di ascolto sulla violenza, accoglievamo anche uomini vittime di violenza da parte delle donne. E il loro racconto era uguale a quello che farebbe una donna: denigrazione, vessazioni… Ma il paradosso è che vivevano con frustrazione la loro incapacità di essere violenti. Abbiamo anche avuto a che fare con casi di uomini vittime di violenza sessuale. Un uomo può anche dire no ad una donna e questa cosa per la società non è concepibile.

Pensa ad un uomo che deve denunciare la violenza subita da una donna. Al tavolo di un bar, ai propri amici, dirà al massimo di essere stressato dalla propria moglie ma mai si sognerebbe di denunciarla, anche se ne è realmente vittima. Non farebbe mai diventare pubblica la sua debolezza. Se nessuno ne parla è come se il fenomeno non esistesse. Di contro non esiste un circuito di servizi o di canali di informazione che avvalorino il loro diritto a dichiararsi vittime. Per gli uomini andrebbe fatto lo stesso lavoro fatto sulle donne.

In questo primo approccio reputo più che giusto che si ritrovi davanti una donna. Si sentirebbe più sicura. Ma dopo aver cominciato il percorso, aver denunciato, è giusto che arrivi una fase (di empowerment) in cui si relazioni con uomini sani. Ed è questo il vero salto di qualità che dovrebbero fare i centri antiviolenza. Perché questo ci darebbe la possibilità di dire che non tutti gli uomini sono violenti. Queste donne hanno figli, molti dei quali sono maschi. E non devono pensare che anche loro possano rischiare di essere un giorno uomini violenti.

In questo primo approccio reputo più che giusto che si ritrovi davanti una donna. Si sentirebbe più sicura. Ma dopo aver cominciato il percorso, aver denunciato, è giusto che arrivi una fase (di empowerment) in cui si relazioni con uomini sani. Ed è questo il vero salto di qualità che dovrebbero fare i centri antiviolenza. Perché questo ci darebbe la possibilità di dire che non tutti gli uomini sono violenti. Queste donne hanno figli, molti dei quali sono maschi. E non devono pensare che anche loro possano rischiare di essere un giorno uomini violenti.

Cosa accade nella vita di una donna che decide di raccontarvi le sue paure?

È fondamentale far capire loro che il nostro obiettivo non è indurle alla denuncia. O meglio, quella non è la cosa prioritaria. È fondamentale il percorso che le porta ad essere consapevoli. Entrano qui dentro con una tuta goffa ed i capelli arruffati, trasandate quanto basta per non essere viste, per non esistere agli occhi di chi le circonda. Vanno via piene di luce e con una grande voglia di mostrarsi al resto del mondo.