“La prima reazione aveva sempre a che fare con la sorpresa. Mi guardavano perplessi non comprendendo perché un reporter senza microfoni e senza telecamere volesse semplicemente conoscere dei migranti in fuga verso l’Europa. Li fermavo casualmente, cercavo di dialogarci a lungo per scoprire di più sul perché del loro viaggio. Solo alla fine davo loro la busta”.

Kevin McElvaney è un giovane reporter tedesco. Nel 2015 si trovava nella sua Amburgo ad aiutare i volontari di un’organizzazione umanitaria alle prese con la distribuzione di pasti caldi ai rifugiati, arrivati in migliaia in Germania, e ammassati — in fase di emergenza — nelle stazioni, nei campi da tennis o in edifici commerciali lasciati vuoti, trasformati in centri di accoglienza.

Proprio mentre distribuisce beni alimentari e cappotti si ferma ad ascoltare le prime testimonianze dirette del viaggio dei profughi. “Provavo ad immedesimarmi nelle loro parole ma lì ho capito la difficoltà di comprendere realmente quanta disperazione ci sia in quei chilometri di strada fatti a piedi, su un gommone, su mezzi di trasporto pagati col sudore di una vita”. Con la convinzione che la verità su quelle traversate sarebbe rimasta solo negli occhi dei migranti, Kevin acquista quindici macchine fotografiche usa e getta e nel giro di due giorni si ritrova ad Izmir, in Turchia, pronto a distribuire le camere. La stessa cosa fa a Lesbos, ad Atene e a Idomeni: lì termina il suo viaggio. Sarebbe stato per lui impossibile seguire i profughi oltre il confine tra Grecia e Macedonia.

“Non sapevo nulla di loro, fino a quando li ho incontrati. A tutti ho voluto spiegare il senso del mio progetto: metterli nelle condizioni di creare testimonianze. Far in modo che tutto quello che avrebbero visto non restasse solo nei loro occhi”, mi dice Kevin che ci tiene a precisarmi che “tutte quelle persone non sono state solo conoscenze random. Ci siamo scambiati i contatti su Facebook, WhatsApp, e-mail per rimanere in contatto”.

I migranti incontrati accettano l’incarico di “reporter”. Sarebbero diventati i cronisti del loro stesso viaggio.

Insieme alla macchina fotografica — protetta da materiale idrorepellente — Kevin affida loro una busta affrancata con sopra il suo indirizzo. “Speditela quanto pensate che il vostro viaggio sia finito”, raccomanda loro. Quegli scatti realizzati da profughi siriani, iracheni, iraniani durante le traversate della speranza verso l’Europa, sono oggi raccolti nel progetto #RefugeeCameras, in mostra dall’11 al 25 ottobre, nello spazio Living Lab della Galleria d’Arte Moderna di Palermo in occasione del Festival delle Letterature Migranti (ingresso gratuito). La mostra, proposta e sostenuta dal Goethe-Institut Palermo, comprende inoltre lavori di celebri fotografi professionisti che hanno aderito al progetto e lo sostengono. Tra questi: Jacobia Dahm, Souvid Datta, Daniel Etter, Jan Grarup, Ciril Jazbec, Mackenzie Knowles-Coursin, Kai Löffelbein, Aris Messinis, Espen Rasmussen, Lior Sperandeo, Nicole Tung e Patrick Witty e l’italiano Alessandro Penso.

Delle quindici macchine fotografiche solo sette sono tornate indietro. La prima è arrivata dopo appena una settimana dalla consegna, per altre ci sono voluti fino a tre mesi prima che giungessero ad Amburgo. “Ogni rifugiato ha preso un percorso molto diverso ma so che tutti si sono stabiliti in diverse parti della Germania, tranne una ragazza che ha raggiunto la Danimarca. Sono stato in contatto con la maggior parte di loro fino a quando la fotocamera è tornata. Per me era importante motivare i fotografi e ricordare loro il compito”.

27 scatti. Solo 27 scatti a disposizione dei migranti. Non trattandosi di dispositivi digitali nessuno avrebbe potuto rivedere le proprie foto. Avrebbero potuto solo scegliere il momento per loro più significativo in mezzo a tutto quel tempo passato ad aspettare, tra fame, freddo, sete e disperazione. La rotta migratoria attraverso il Mediterraneo è la più letale al mondo. Solo nel 2015 sono morti in mare 3.763 migranti, nonostante le numerose operazioni di soccorso messe in atto sia da attori statali che da organizzazioni private. Numeri, in continuo aggiornamento, ma pur sempre numeri. È l’anima vuota dell’orribile bollettino che giornalmente consegna alle coste del Mediterraneo le cifre dei vivi, degli affogati, dei minori non accompagnati, delle donne incinte. Sotto l’occhio del reporter un fatto di cronaca che comincia a ripetersi sempre uguale, per mesi, per anni, prende a deformarsi. Perde pathos, scema la concitazione nel racconto, smorza l’interesse per la comunità dei lettori a caccia di un nuovo dramma. Ma ogni viaggio, per chi lo vive in prima persona è un viaggio unico. In questo caso è il viaggio che li riconsegna alla vita.

“Il cammino dei rifugiati può essere molto frustrante: non sai mai ciò che sta realmente accadendo, né dove ti trovi esattamente e cosa succederà dopo. Durante la giornata ci sono così tante voci circa la prossima destinazione e a volte sei solo stanco, ma non c’è un letto e devi stare in fila per ore e ore per la registrazione successiva . — racconta Kevin — Parlando con loro mi sono reso conto che in qualche modo questo compito di essere “un fotografo” li ha aiutati a mettere a fuoco i pensieri e a essere in grado di fare qualcosa”.

È quello che racconta Firas, uno dei rifugiati scappati insieme ad altri dalla città natale, Shingal, a causa dell’ISIS. “Nonostante possa provare a raccontare alla gente cosa è effettivamente accaduto in questi giorni, non è mai stato in grado di mostrarlo perché, come lui stesso mi diceva, le immagini sono solo nella sua testa”. Con la macchina fotografica ha potuto almeno riportare la quotidianità di un viaggio da profugo tra la Turchia e la Germania. Ho capito che per lui questo è stato molto importante. Quasi un sollievo”.

Cosa sai delle altre otto camere mai pervenute?

“Due sono state confiscate al confine dalla polizia che ha fatto parecchie domande sulla loro utilità. Altre due erano in mano a due ragazzi catturati dalle guardie mentre si trovavano sulla costa turca nel tentativo di raggiungere l’isola di Lesbo. Un’altra fotocamera si è persa in un campo profughi in Germania durante le pulizie dell’impianto. Me lo ha riferito uno dei migranti. È stato un incidente. Ho perso ogni contatto solo con tre rifugiati e delle loro macchine fotografiche non so nulla”.

Cosa unisce tutte le storie di queste foto?

È stato interessante vedere che tutti i migranti contattati si sono impegnati nel fare un ottimo lavoro. Sono stati in grado di lavorare e fotografare in un “modo simbolico”: molti hanno documentato lo stato delle persone intorno a loro e si sono concentrati sulle storie umane di amici e familiari. Un padre, per esempio, ha scelto le immagini di suo figlio ed è una serie davvero commovente: il figlio è sorridente e non sembra frustrato. Credo che questa piccola cosa mostri il cuore delle persone in viaggio verso noi. Nel guardare quelle immagini i veri stranieri siamo noi.

Qual è la storia più importante per te?

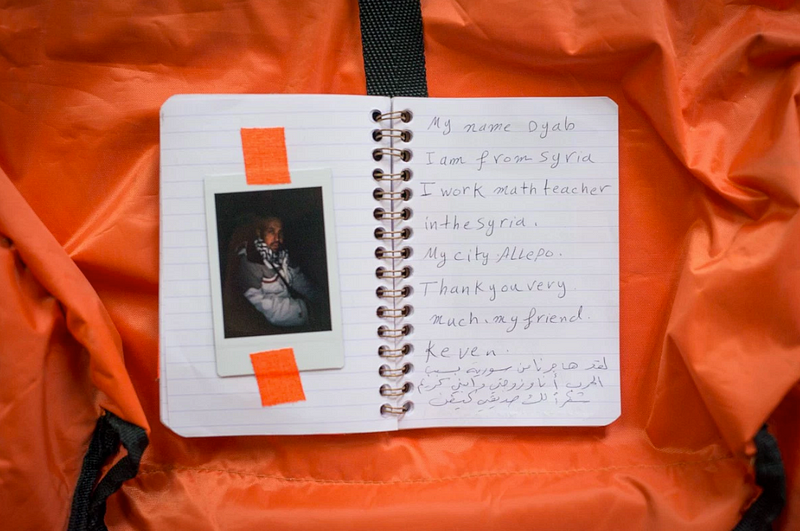

Mi piace molto la serie di immagini che mi è arrivata da Dyab, il padre siriano di cui ti ho appena detto. È meraviglioso vedere “immagini positive” da questo viaggio verso l’Europa, sebbene sia strano— parlo da fotografo — pubblicare delle foto sui rifugiati sorridenti. Ma sapere di un padre premuroso, sulla rotta dei migranti, che fotografa la moglie e il figlio è proprio una bella sensazione.

Pensi che ci sia qualcosa di sbagliato nel modo in cui i media raccontano il dramma dei profughi?

No. È importante avere narratori e fotografi professionisti, che possano anche sentirsi protetti mentre testimoniano questo evento storico. È strano che non ci sia stato nessun altro ad oggi ad aver cambiato la prospettiva del racconto come ho fatto io, dando ai rifugiati stessi una voce. È necessario raccontare e fotografare le persone in una tale situazione, ma serve dare loro anche la possibilità di esprimersi. È la nostra missione come fotografi: dare loro una voce a chi non ne ha. E se hanno una voce e storia, dobbiamo solo dare loro un microfono o una macchina fotografica.

La maggior parte dei migranti sogna di arrivare in Germania e nei paesi del nord Europa. Cosa noti sia cambiato nelle opinioni della gente dopo i recenti flussi migratori?

Una dei rifugiati che ho incontrato voleva raggiungere la Danimarca e lo ha fatto (tutti gli altri sono rimasti in Germania, ndr). Dopo l’ “alta stagione” dello scorso anno tutto si è calmato: non ci sono più traduttori e campi temporanei presso le principali stazioni in tutta la Germania. Le cose ora sono più o meno ordinate. Molti rifugiati stanno fuori dal centro delle città e non sono visibili nella vita di tutti i giorni, almeno ad Amburgo. Penso che la parte più importante venga adesso. Serve integrare queste persone al più presto e dare loro un lavoro o qualcosa da fare, altrimenti avremo presto giovani frustrati e forse faremo nascere dei nuovi ghetti nelle nostre città. Ma ci sono grandi organizzazioni e idee in ogni regione, che mostrano ciò che i rifugiati e le persone in Germania possono fare e come possono entrare in contatto l’uno con l’altro.

[Best_Wordpress_Gallery id=”92″ gal_title=”Scatti rifugiati”]